Les attentes en la matière et quelques définitions « cadres »

Dans le cadre du réseau DEPHY, la stratégie Ecophyto 2030 [3] mentionne très clairement les attentes liées à la diffusion des solutions identifiées qui conditionnent les financements : accélérer la recherche d'alternatives pour préparer les exploitations à la réduction du nombre de substances actives autorisées, mais aussi le déploiement des solutions agroécologiques.

En anticipation à cette demande, les Rencontres DEPHY/PIClég d'octobre 2023 à Saint-Pol-de-Léon [4] ont été l'occasion pour les porteurs de projets d'échanger sur ce que recouvrent la diffusion, le transfert, la transmission et l'appropriation des résultats d'une expérimentation système. Quels sont leur périmètre propre et les zones d'intersection ?

Le transfert est la transformation de connaissances en savoirs, de façons d'agir en description de pratiques et d'expériences en leçons d'expérience [5]. C'est une construction d'apprentissages dans un processus à double sens impliquant un ensemble d'acteurs dont celui qui veut transférer et celui qui apprend. La transmission, l'adoption et l'appropriation constituent les grandes étapes du transfert. Le processus de transfert est une tâche complexe aux résultats incertains : il faut déterminer les connaissances pertinentes à transférer, les besoins des publics cibles, le rôle des acteurs impliqués, le contexte dans lequel ces acteurs interagissent et les étapes à franchir [6].

Les processus de transfert s'ajustent en fonction du type de connaissances à transférer. Elles définissent les objectifs à atteindre : sensibilisation, adoption, changements, etc. Elles déterminent les facteurs facilitant ou limitant l'utilisation des connaissances de chacun des publics cibles visés. Il n'y a donc pas une unique recette pour toutes les situations. Cependant le processus de transfert « permet » de regrouper deux grandes stratégies de transfert des connaissances : les stratégies de transmission et les stratégies d'appropriation.

Les stratégies de transmission rendent compréhensibles et accessibles de nouvelles connaissances. Elles favorisent la réception des connaissances, mais elles sont insuffisantes pour susciter l'utilisation concrète des connaissances dans la pratique.

Les stratégies d'appropriation facilitent l'intégration et l'application des connaissances dans un contexte donné. Elles exigent un plus grand engagement des acteurs et des organisations impliqués. L'appropriation peut se faire à travers des échanges structurés entre créateurs et utilisateurs des connaissances, par le biais d'échanges informels au sein d'une communauté de pratiques (entre pairs) ou par l'intermédiaire d'activités concrètes permettant d'expérimenter de nouvelles façons de faire (formation).

Le conseil scientifique de Chambre d'agriculture France est en train de finaliser un ensemble de recommandations [7] à destination du réseau des chambres d'agriculture pour renforcer la capitalisation et le transfert des savoirs, savoir-faire et innovations. Ce travail pose les définitions suivantes.

La capitalisation est la sauvegarde des savoirs, des savoir-faire ou des innovations détenus par des collaborateurs. Elle se fait sous une forme qui facilite la transmission, la mise à disposition, le transfert et l'utilisation par les destinataires, généralement des agriculteurs et leurs conseillers, mais aussi, chaque fois que nécessaire, d'autres acteurs.

La capitalisation est souvent réalisée dans des systèmes de gestion des connaissances (ex. rd-agri.fr, GECO, etc.), mais peut aussi prendre la forme de journées thématiques, de publications, etc.

Le transfert est la transmission de savoirs, de savoir-faire ou d'innovations, appelés « ressources » dans la suite du texte, vers des utilisateurs potentiels. L'appropriation est l'adoption par un individu ou un collectif de savoirs, de savoir-faire ou d'innovations issus d'un autre individu ou d'un autre collectif.

Cette grille de lecture est utilisée dans cet article pour retranscrire les éléments ressortis des discussions des Rencontres DEPHY PIClég.

Partager les expériences, recenser les publics cibles

Lors des Rencontres DEPHY/PIClég, chaque porteur de projet avait 10 minutes pour montrer que son projet répondait aux questions suivantes : Comment les résultats des essais système du projet ont-ils été diffusés ? Quelle est la démarche de l'équipe-projet pour faire connaître les résultats (hier, aujourd'hui, demain) ? Quels sont les résultats ou les types de résultats diffusés ? Comment ? Vers qui ? Quand ? Quelle expérience positive/négative retirée ?

La présentation de chaque projet revient sur ces questions par diverses entrées et enrichit les débats. Différents publics cibles s'y sont rencontrés. Cela a permis de collecter leur retour sur les résultats présentés et la manière dont ils ont été diffusés. Une tendance générale forte est ressortie : expérimentateurs et porteurs de projet ont des difficultés à identifier les résultats à présenter mais aussi à se projeter sur le devenir de leurs résultats d'expérimentation, particulièrement en expérimentation système.

Le manque de temps, à nouveau clairement identifié, est énoncé comme postulat de base. Il intervient à deux niveaux. Pour les expérimentateurs, il intervient au moment de définir le besoin du/des public(s) cible, d'adapter le format de diffusion et donc d'atteindre la cible en termes d'information, voire d'appropriation. Pour le public cible qu'ils soient agriculteurs ou techniciens, c'est le temps de lire cette information et de se l'approprier. Un fonctionnement en mode « silo » est ressorti de ces échanges comme une alerte à notre fonctionnement général actuel en matière de recherche et développement.

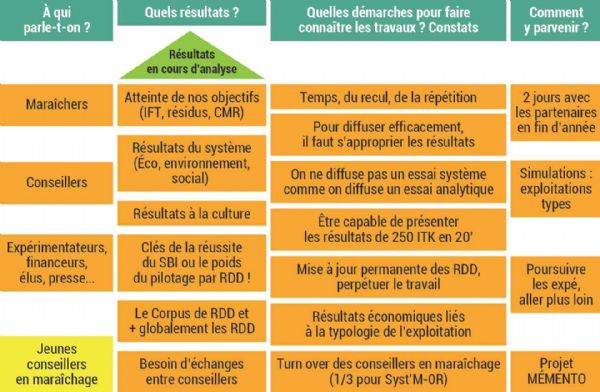

Ces projets ont tout de même permis de matérialiser des initiatives. Certains porteurs ont défini les publics cibles auxquels ils voulaient répondre. Par exemple, dans le cadre du projet Syst'M-OR, le tableau de la figure 1 détaille, pour chaque public cible, les résultats attendus et la démarche à mettre en oeuvre. Cette démarche met en exergue certains éléments incontournables : la prise de recul/de maturation, en lien avec le temps ; l'inscription des résultats dans la durée ; l'existence d'un environnement humain changeant et donc la question de la transmission de l'information à tous les niveaux.

Une autre initiative importante est l'implication des utilisateurs dès le début du projet. Par exemple, des producteurs et des techniciens ont participé à la construction de systèmes expérimentés dans le cadre des ateliers de coconception pour identifier le besoin des utilisateurs. Pour certains projets, la mobilisation des participants s'est poursuivie chaque année lors de la restitution des résultats ou des visites d'essais pour vérifier l'adéquation au besoin. Les futurs utilisateurs se sont familiarisés avec les résultats et ont donc réfléchi au quotidien à les intégrer dans leurs pratiques, une manière de « gagner » du temps !

L'étape d'appropriation a pu également être approchée lorsque les systèmes expérimentés étaient directement mis en oeuvre chez des producteurs. Ce fut le cas avec le projet MiniPest en système légumier ou encore Fragasyst et AGRECOMel, des systèmes davantage centrés sur une espèce, à savoir la fraise pour Fragasyst et le melon pour AGRECOMel. Cette approche est une transposition dans la durée les résultats obtenus et d'en avoir une lecture à une autre échelle, celle de l'exploitation agricole.

Le dernier point ressorti est le lien étroit entre le producteur et son technicien : l'un apporte une analyse très pragmatique et très contextualisée associée à son système de production quand l'autre identifie des situations d'appropriation pour étendre le transfert. Dans tous les cas, ces analyses sont complémentaires et restent un point de vigilance pour assurer le transfert de résultats. Les formats travaillés par ce binôme doivent répondre au besoin d'outils opérationnels immédiatement adaptés aux prestations proposées ou demandées : suivi individuel en prestation, Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP), réunions de morte-saison, tours de plaine, écrits techniques, formations Certiphyto, etc. Pour l'expérimentation, ce sont les premiers utilisateurs « cible » (agriculteurs et conseillers) à gérer ensemble et qui manquent de temps d'appropriation. « Pour arriver à toucher le maximum d'agriculteurs, les visites ne suffisent pas et sont trop chronophages. Il faut convaincre le public des conseillers qui va démultiplier le message » selon les porteurs de MiniPest ; la bonne captation de ce public se pose de manière de plus en plus forte aujourd'hui, d'autant que les sources d'information se sont démultipliées.

Diffuser les connaissances

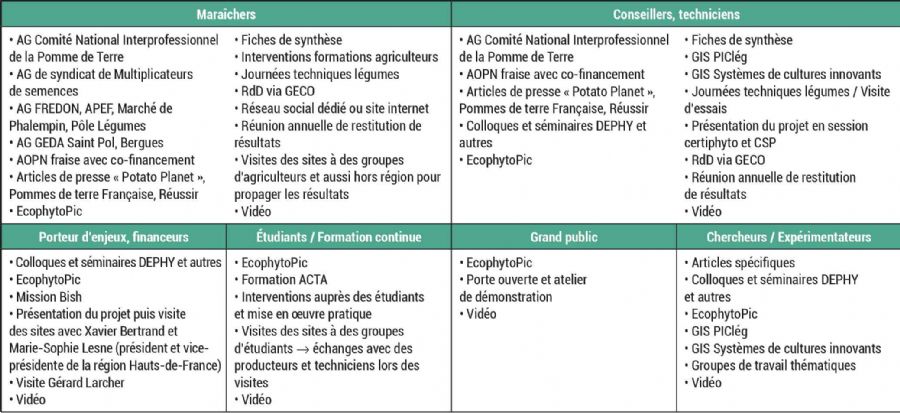

Deux formats de diffusion ressortent des interventions des porteurs de projets : la mise à disposition de connaissances à travers une diversité de formats et d'initiatives de diffusion (Figure 2) et des initiatives d'appropriation.

Les utilisateurs prioritaires sont les agriculteurs et les techniciens et les formats de diffusion sont très divers. Cette diversité pose toutefois la question du temps consacré à leur réalisation, au regard de l'impact qu'ils peuvent avoir concrètement. En règle générale, cette diversité « paie » et permet d'informer dans un plus large périmètre. Elle répond également à de nouvelles formes de capitalisation demandée par les utilisateurs (réseau social, vidéo, etc.) [7].

Le tableau de la figure 2 contient des formats de transfert à destination du grand public. Une question se pose : ce type de diffusion est-il dans le périmètre des porteurs de projet ? Certains porteurs affirment que cette diffusion est de plus en plus importante pour montrer au grand public que les agriculteurs sont en recherche de solutions et que cela prend du temps, comme avec le projet MiniPest qui a duré 11 ans.

Tenter l'appropriation

Par définition, l'appropriation est l'adoption, par un individu ou un collectif d'individus, de savoirs, de savoir-faire ou d'innovations issus d'un autre individu ou d'un autre collectif [7].

Cette adoption suppose un langage commun entre celui qui veut transférer, l'expérimentateur, et celui qui apprend, l'utilisateur producteur ou le technicien. Le décloisonnement potentiel lié au fonctionnement en silo commence ici, notamment dans la définition du besoin, afin que chaque intervenant « regarde dans le même sens ». Le matériau des règles de décision, évoqué dans les projets Syst'M-OR ou Breizhécoleg, est un exemple de coconstruction de supports : il apporte ce regard croisé et le souci de précision dans la définition des interventions et de leur périmètre respectif.

La seconde étape de l'appropriation est le lien avec les collectifs de producteurs. Dès la construction des projets Breizhécoleg, SEFerSol et AGRECOMel, ils ont mobilisé des groupes DEPHY, des groupes 30 000, des GIEE ou d'autres collectifs agroécologiques. Ces collectifs ont été impliqués à toutes les étapes du projet : définition des objectifs des systèmes testés, contribution à la rédaction des règles de décision RdD, évaluation de ces règles dans les collectifs en simultané de l'expérimentation, échanges entre pairs autour des résultats de l'année et plus largement, témoignage lors des formations. Cet outil qu'est le collectif est un accélérateur d'appropriation. En retour, ces échanges apportent expériences et expertises aux expérimentateurs pour enrichir les expérimentations à venir (BreizhInnov).

Le système de référence évalue les résultats obtenus sur le système testé. Les discussions associées amorcent une appropriation au travers de simulations. Deux projets ont tenté cette approche : les projets Syst'M-OR et MiniPest. Le projet Syst'M-OR grâce à l'outil Systerre a permis la transposition des résultats dans quatre contextes de production : une exploitation maraîchère diversifiée de 5 ha aux prix de vente hauts et une autre aux prix de vente bas, et une plus grande exploitation maraîchère de 20 ha aux prix de vente hauts et une autre aux prix de vente bas. D'une autre manière, le projet MiniPest a procédé à des projections de baisse de volumes de production si toutes les surfaces de légumes de la région Hauts-de-France basculaient dans le système de culture bas intrants testé. L'impact en termes de tonnages alimente les discussions et favorise les projections d'appropriation. Les systèmes légumiers étant tellement diversifiés, les limites de ces approches sont que l'agriculteur peut toujours trouver une faille dans l'approche qui lui permette de ne pas se reconnaître dans la simulation et du coup ne plus être proactif. Par ailleurs, l'absence de référentiels de prix d'intrants et de temps de travaux limite fortement la fiabilité de ces simulations.

Pour terminer dans ces outils d'appropriation, la filière de production peut être, ou au contraire ne pas être, un levier d'action mobilisateur pour les producteurs. Le projet Fragasyst a démontré le poids du levier variétal dans la baisse des IFT sur oïdium et sur puceron de la fraise. Cependant, le choix variétal est une entrée commerciale très forte en filière fraise. Autre exemple, pour la culture de pomme de terre, c'est la transformation qui dirige le choix des variétés à produire. Dans le cadre du projet Agrosem, les variétés de semence produites par les agriculteurs multiplicateurs doivent répondre aux besoins des techniciens des établissements semenciers. Ces trois exemples, situés sur des marchés nationaux voire internationaux très concurrentiels, mettent l'accent sur l'existence, au niveau des filières, d'interlocuteurs clés incontournables, qu'il faut identifier et mobiliser autant que faire se peut dans l'expérimentation afin d'amorcer la réflexion voire le changement de pratiques à l'issue du projet. Du fait, lorsque plusieurs acteurs ont un rôle important dans une filière, les producteurs ne peuvent décider seuls de changer car la commercialisation de leurs produits en dépend.

Recommandations pour les futurs projets

Au travers de ces éléments de synthèse sur le transfert et l'appropriation des résultats des essais système, les grandes lignes suivantes se dégagent : la diffusion des résultats est un élément central, avec une identification claire des utilisateurs potentiels, de leurs besoins, de la manière de les impliquer et du format de restitution des résultats ; le calibrage entre stratégies de diffusion et d'appropriation doit être bien réfléchi pour éviter de se disperser. La prise en compte des impacts concrets attendus du projet dès sa construction peut guider la définition des outils ou les approches d'appropriation, sans « se noyer » dans de la diffusion tous azimuts.

Le dernier point remonté est la multiplicité des sources d'information et des plateformes numériques. Cette problématique dépasse le simple porteur de projet : une clarification des objectifs des plateformes de capitalisation et le renforcement de leur interopérabilité et de leur animation dans le temps permettraient un accès plus opérationnel et faciliteraient l'accès aux différentes ressources. Les techniciens présents ont notamment insisté sur « la pêche aux infos » à laquelle ils sont confrontés lorsqu'ils arrivent dans le métier. Disposer d'un outil unique centralisant l'information disponible ou la guidant serait très opportun pour les nouveaux techniciens.

Par ailleurs, une liste fonctionnelle de contacts rassemblant les techniciens (toutes structures) et les expérimentateurs (toutes structures également) légumes à jour et accessible à l'échelle nationale serait un élément de facilitation.

En conclusion, le temps - et donc le financement ! - à consacrer à cette étape, à la fois dans la construction et dans la réalisation, est souvent largement sous-évalué. Cette diffusion est la vitrine de la bonne réussite du projet, elle ne souffre pas d'être sous-dimensionnée. D'autant que, pour être efficace, cette diffusion doit être « répétée » sur plusieurs années et/ou campagnes et cela ne peut pas être pris en compte dans les projets.

Des ateliers de capitalisation sont proposés par des chercheurs afin de bien dimensionner cette étape [8]. Des outils opérationnels sont également en cours de construction, plus ciblés sur les résultats d'expérimentation système : signalons le collectif FORCES [9] dont la démarche vise à outiller la formalisation des connaissances utiles à l'action, issues d'expérimentations de systèmes de production agroécologiques.

Remerciement des relecteurs : Laura Brun, Vianney Estorgues, Amélie Lefèvre, Maët Le Lan, Guillaume Reveau, Paola Salazar

Projets DEPHY EXPE Légumes, Fraise et Framboise, vague 2018-2023 [1 et 2]

Pour en savoir plus sur les projets, consulter les articles :

- Une nouvelle vague de projets (2018-2024) - Réseau DEPHY EXPE Légumes-Fraise-Framboise, INFOS CTIFL N° 353

- Seconde vague de projets (2018-2023) : quelles performances obtenues ? INFOS CTIFL N° 400

Les données clés à retenir

Seconde vague de projets (2018-2023) : diffuser/transférer, quels enseignements ? - Réseau DEPHY EXPE Légumes-Fraise-Framboise

La diffusion des résultats est un élément central dans un projet qui nécessite une identification claire des utilisateurs potentiels, de leurs besoins et des moyens de restitution. Le calibrage entre stratégie de transmission et stratégie d'appropriation doit être bien réfléchi pour éviter toute dispersion. La prise en compte des impacts concrets attendus du projet dès sa construction peut guider la définition des outils ou approches d'appropriation, sans « se noyer » dans de la diffusion tous azimuts. Le temps et les financements alloués à cette étape sont souvent largement sous-estimés, tant dans la planification que dans l'exécution. Cette diffusion est la vitrine du succès du projet et ne doit donc pas être négligée. De plus, pour être réellement efficace, elle doit se répéter sur plusieurs années, une contrainte souvent non prévue dans les budgets des projets.

Key points

Second wave of projects (2018-2023): dissemination/transfer, what lessons can be learned? - The DEPHY EXPE network for vegetables, strawberries and raspberries

Disseminating results is a key element in a project, requiring clear identification of potential users, of their needs and the means of restitution. The balance between transmission and appropriation strategies must be well thought out to channel the relevant information. Taking into account the concrete impacts expected from the project from the outset can guide the definition of appropriation tools or approaches, without "drowning" in all-out dissemination. The time and funding allocated to this stage are often grossly underestimated, both in planning and execution. Dissemination is the showcase of the project's success and should not be neglected. To be truly effective, it must be repeated over several years, a constraint often unforeseen in project budgets.

Bibliographie / Sitographie

[1] Eckert MC. et al., (2024) Seconde vague de projets (2018-2023) : quelles performances obtenues ? Réseau DEPHY EXPE Légumes-Fraise-Framboise. Infos-Ctifl 400 : 40-46

[2] Eckert C., Rougier M., (2019) RÉSEAU DEPHY EXPE LÉGUMES-FRAISE-FRAMBOISE : UNE NOUVELLE VAGUE DE PROJETS (2018-2024). Infos-Ctifl 353 : 34-43

[3] Stratégie Écophyto 2030 | Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

[4] Accueil - Rencontres annuelles 2023 du GIS PIClég (picleg.fr)

[5] Le Boterf G., (2010a). Construire les compétences individuelles et collectives. Agir et réussir avec compétence : les réponses à 100 questions, 5e édition mise à jour et complétée, E?ditions d'Organisation, Paris, p. 148. (https://icea.qc.ca/fr/ncf/9transf%C3%A9rer-effectivement-des-comp%C3%A9tences-g%C3%A9n%C3%A9riques)

[6] Québec : https://www.inspq.qc.ca/publications/1012

[7] Recommandations au réseau des Chambres d'agriculture, pour renforcer la capitalisation et le transfert des savoirs, savoir-faire et innovations. Comité Scientifique des Chambres d'agriculture. Document de travail, achevé en juillet 2024.

[8] La capitalisation des savoirs en agriculture : nouveaux outils, nouvelles organisations collectives, MH Jeuffroy INRAE, UMR Agronomie, Grignon, intervention en CS APCA, 8 octobre 2021

[9] Lefèvre, A., Salazar, P., Colnenne-David, C., Deytieux, V., Diman, J-L., Durpoix, A., Farruggia, A., Novak, S., et Simon S. - Guide pratique pour formaliser des connaissances pour l'action issues d'expérimentations de systèmes de production agroécologiques : Un produit du projet et collectif FORCES à destination d'expérimentateurs. Version 1. 2024. DOI: http://doi.org/10.17180/gm5q-k762 (hal-04492396)