Le projet SOPAM

En France la consommation de plastiques agricoles, principalement de type polyéthylène, augmente régulièrement : +35 % de volume entre 2006 et 2017 [1] ; tandis que leur recyclage est de plus en plus difficile et coûteux. Les paillages biodégradables semblent être une solution alternative intéressante. Un paillage est dit biodégradable dès lors qu'il y a dégradation, par action biologique, des molécules qui le composent en eau, gaz et sous-produits non toxiques pour l'environnement, ou bien par bio-assimilation par les micro-organismes et ce, dans un milieu considéré [2]. Ces paillages sont composés de copolyester d'origine fossile ou végétale, de papier ou de chanvre. Ils répondent à des normes de biodégradabilité et d'écotoxicologie formalisées par la norme NF17033 [3]. Cette norme est le résultat de tests mis en place en conditions contrôlées. Elle présente des données partielles et difficilement transférables aux producteurs en l'état. Par manque de références et par craintes vis-à-vis de la norme, leur démocratisation est lente. Par ailleurs, de nombreuses contraintes sont observées telles qu'un prix élevé, des résidus de paillage retrouvés sur l'épiderme des fruits ou encore la présence de lambeaux de paillage dans le sol ou l'environnement.

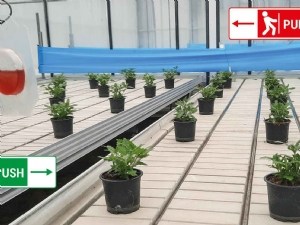

Le projet CASDAR SOPAM (2022-2024) vise à répondre à plusieurs interrogations de la filière sur la fiabilité de l'utilisation des paillages biodégradables. Ce projet porte sur cinq cultures : melon, courge, courgette, tomate et salade. Ces cultures sont réparties dans cinq bassins de production que sont la Bretagne, le Centre-Ouest, le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Centre-Ouest. Ce projet est porté par le CTIFL et rassemble de nombreux partenaires techniques et scientifiques : CRA Bretagne, CEFEL, Grab, SONITO, Sud Expé, APREL, CPA et Université de Bordeaux. Aux données de ce projet sont ajoutées celles des travaux de l'ACPEL, des travaux financés par les principaux fabricants de paillage. Le projet comporte quatre axes de travail déclinés selon plusieurs objectifs : impacts agronomiques et efficacité des paillages biodégradables en cultures maraîchères, impacts sociaux, impacts environnementaux et impacts économiques.